愛知県瀬戸市の医療法人で在宅介護の責任者をされている佐藤学さんは、過去15年、地域の高齢者支援のさまざまな在宅サービス事業に携わり、高齢者ケアの最前線で働かれてきました。その経験から「高齢者には、自宅の玄関先から500mの外出を可能にすることが重要」と話す佐藤さんに、その理由やWHILLへの期待をうかがいました。

WHILLについては発売当初から注目していました。以前、介護付き有料老人ホームを運営していた頃から、屋内では問題がないが、玄関先から援助が必要な入所者さんの外出の機会を増やせないかと高齢者の移動に役立つ乗り物に興味を持っていたからです。 WHILLに試乗してみたところ、操作性が良くて、小回りが利く。シニアカーが入れないような狭いところも入っていけるなど、とても実用性が高いと感じています。また、デザインも、一般的な車椅子に似たタイプとは異なり、違和感がなく、オシャレで使ってみたいと思わせるような仕上がりになっていると思います。また、病院や空港などで、行きたい場所に連れていってくれる自動運転についても大きな可能性を秘めていますね。 *国土交通省 第1回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料 「高齢者の生活・外出特性について」

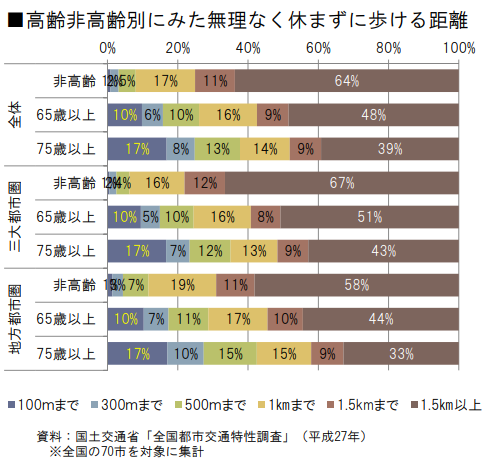

*国土交通省 第1回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料 「高齢者の生活・外出特性について」

WHILLについては発売当初から注目していました。以前、介護付き有料老人ホームを運営していた頃から、屋内では問題がないが、玄関先から援助が必要な入所者さんの外出の機会を増やせないかと高齢者の移動に役立つ乗り物に興味を持っていたからです。 WHILLに試乗してみたところ、操作性が良くて、小回りが利く。シニアカーが入れないような狭いところも入っていけるなど、とても実用性が高いと感じています。また、デザインも、一般的な車椅子に似たタイプとは異なり、違和感がなく、オシャレで使ってみたいと思わせるような仕上がりになっていると思います。また、病院や空港などで、行きたい場所に連れていってくれる自動運転についても大きな可能性を秘めていますね。

近所への外出を可能にすることで「今までの生活」を守る

私は、高齢者は、コンビニや近所の商店への買い物、ゴミ出し、犬の散歩等をしていくことなど、日常生活での役割を担うことが、健康を維持し、また個人の尊厳を保つことにもつながると考えています。WHILLでは“ラストワンマイル”のキャッチフレーズも使われていますが、日本では玄関から500mくらい先まで外出できることがまずは重要と考えています。そのくらいの距離を外出できれば、日本の多くの町で、コンビニや商店、近所での用事を済ますことができるからです。 他方、国土交通省の報告(「高齢者の生活・外出特性について」2017年)によると、75歳以上の高齢者で無理なく休まずに歩ける距離が100mまでとする人が17%、300mまでが8%、500mが13%で、合わせると38%*。つまり、75歳以上の高齢者の1/3以上は500mを無理なく歩くことができない、何らか不自由がある、ということがわかります。そのような高齢者もWHILLのような乗り物を使うことで、今までと変わらない日常生活を送ることができるのではないかと考えています。 *国土交通省 第1回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料 「高齢者の生活・外出特性について」

*国土交通省 第1回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料 「高齢者の生活・外出特性について」

「電動の乗り物によって寝たきりや歩行困難を招くケースは、介護現場ではほとんどありません」

「電動の乗り物に乗ると、歩けなくなるのではないか?」と危惧される方もいますが、私の経験では、そういうことはまずないと考えています。介護の現場での経験から言えば、高齢者が歩けなくなる一番の原因は病院への入院です。乱暴な言い方をすると、安静にして寝ていれば、高齢者は歩けなくなります。ですから、寝たきりにならないためには、自宅でも横たわる時間を長くしないことが大切なのです。 高齢者の老化が進み、歩くのが億劫になると、自宅に閉じこもり横たわる時間が増えがちです。すると、一般的に意欲低下が起こり、そして起立性低血圧を起こしやすくなり、低体温、食欲低下、関節の拘縮と、一気に症状が積みあがっていきます。外出のメリットとリスクの考え方

他方、乗り物の力を借りて外出すると、まず上体をまっすぐにして座ることで筋肉を使いますし、安全に気を配り、人と会話をすれば、頭も使います。ですから、家に閉じこもる前の、膝が痛い程度や筋力が落ちてきたと感じるステージで電動の乗り物を使うのは、寝たきりになるのを防ぐという意味でも有効と感じています。 外に出ると、もちろん家の中とは異なるリスクはあります。しかし、自宅に閉じこもり、例えば配膳サービスなどの公的サービスを頼りとする生活よりも、ご自身で買い物に出かけるような生活ができれば、その方の健康、そして個人の尊厳も保たれるのではないでしょうか? ご家族の心配ももちろん理解できますが、「万が一、外で何かあったら」というリスクと、「外出しないことで今迄の生活ができなくなってしまう」というデメリットについては、高齢者ご自身、当事者が、プラスマイナス両方の情報を得たうえで、判断していくことが大切だと考えています。