〜芸術鑑賞にもアクセシビリティ視点:まちづくり当事者・ウィルユーザーが近距離モビリティでアートイベントを巡り、近い将来のアート鑑賞やまちの在り方を共創~

WHILL株式会社(本社:東京都品川区、以下「WHILL社」)と、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会(所在地:東京都品川区、以下「天王洲・キャナルサイド活性化協会」)、株式会社電通(本社:東京都港区、以下「電通」)は、障害の有無や年齢に関係なく誰もがアート鑑賞を楽しめる社会実現を目指し、免許不要で歩道を走行する近距離モビリティ「WHILL(ウィル)」のユーザーと共に、ウィルに乗ってアートイベントを巡ることでまちづくりに新たな発想をもたらす創発ワークショップ「ウィルでふだんクエスト(注1) at 天王洲・キャナルサイド プロジェクションマッピング HOKUSAI IMMERSIVE ART」を、2025年2月21日(金)に東京・天王洲の街区および「動き出す浮世絵展 TOKYO(注2)」(主催:動き出す浮世絵展TOKYO実行委員会)の展覧会場(東京都品川区東品川2-6-4 寺田倉庫 G1ビル号)で実施することを発表いたします。

2024年4月の改正法施行による合理的配慮の義務化や、国内65歳以上人口が総人口の3割に迫る(注3)など加速する高齢化を背景に、アート鑑賞においても障害の有無や年齢に関わらず、誰もが芸術文化に触れて感動を共有できる社会を目指した動きが広がりつつあり(注4)、国交省や国際芸術祭でも歩行空間や散策をテーマとした取り組みが活発化するなど、歩行空間の重要性も高まっています。

本ワークショップは、天王洲のアートイベントとして2月21日~24日の夜間に開催される「天王洲・キャナルサイド プロジェクションマッピング HOKUSAI IMMERSIVE ART(注5)」および「寺田倉庫 G1ビル」にて開催中で、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す浮世絵展 TOKYO」で実施します。よりまちを楽しむための新たな仕掛けやアイデアを生み出すことを目的とし、障害のある方を含むウィルユーザーと共に、天王洲・キャナルサイド活性化協会、電通、WHILL社の従業員がウィルに乗りながらアートイベントを巡り、イベントの楽しみ方のあらゆる可能性について議論します。

ウィルは歩行者と同じ速度で歩道を走行する4輪のモビリティで、誰もが扱いやすい安心設計や、乗って出かけたくなるデザインを特徴とし、まちなかや歩行空間と共生することが可能です。

またWHILL社は、あらゆる人が徒歩領域の移動を楽しめる社会実現に向けて、さまざまな場所で一時的にウィルを利用できる移動サービスを全国各地で提供しており、アート鑑賞やまちなかでのウィルの活用を模索しています(注6)。2024年12月に東京・丸の内で開催されたウィルを活用したまちめぐりイベントでは、参加者全員が「ウィルがまち歩きに便利だと強く思う」と回答(注7)し、まち散策とウィルとの親和性の高さが示されています。今回の取り組みを通じて、ミュージアム内およびまちなかでのアート鑑賞におけるウィルの活用可能性についても検証します。

本ワークショップ実施にあたり、電通は、国内電通グループ横断でDEI(注8)課題に対するソリューションを開発・提供する専門タスクフォースである「dentsu DEI innovations(旧 電通ダイバーシティ・ラボ)」が考案した「ふだんクエスト」にウィルを導入した新プログラムとして「ウィルでふだんクエスト」を開発しました。また、天王洲・キャナルサイド活性化協会は、観光地域づくり法人(地域DMO)として「水辺とアートの街・天王洲」の特性を生かした魅力あるコンテンツを創出し、地域活性化に取り組んでいます。

今後もWHILL社は、誰もが過ごしやすいインクルーシブな社会実現に向けて、さまざまな企業や団体、自治体と連携して、あらゆる人が楽しくスマートに近距離移動できる世界を構築していきます。

■ウィルについて

製品について:https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細:https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

フォームでの問い合わせ:https://whill.inc/jp/mobility-service/contact

<WHILL社について>

WHILL社は、2012年5月に日本で創業し、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションとして、20以上の国と地域で近距離移動のプロダクトとサービスを展開しています。主な事業は、高いデザイン性や操作性などが特徴の近距離モビリティ ウィルの開発・販売、およびウィルを活用して気軽な移動体験を提供するモビリティサービス(法人レンタル/自動運転)です。WHILL社は2事業を柱に、近距離の中でも、他の移動手段では行けなかった、歩行領域(歩道・屋内外)の移動をカバーすることで、誰もがどんな場所にもつながる世界を構築します。

注1:「ふだんクエスト」は、障害のある方などとともに自社が提供する施設やサービス環境をロールプレイングゲームの要領で探索することでふだんは気づきにくい課題や新たな可能性を発見し創発につなげていく、当事者との共創による参加体験型創発ワークショップ。今回の「ウィルでふだんクエスト」では当事者体験にウィルを活用し、アイデア創発に「電通グラレコ研究所」のグラフィックレコーディングを使用する。

https://www.d-sol.jp/solution/inclusive-hint

https://www.dentsu.co.jp/labo/grareco/index.html

注2:https://www.ukiyoeimmersiveart.com/tokyo?utm_source=artportal&utm_medium=referral&utm_campaign=artportalref

注3:総務省「統計からみた我が国の高齢者―『敬老の日』にちなんで―」2024年9月15日(https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1420.html )

注3:東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が2024年度に民間団体等の鑑賞サポート助成募集を開始(東京芸術文化鑑賞サポート助成 募集開始|東京都)。

注4:国交省が年齢や障害の有無などに関わらず誰もが安心かつ自由にロボットやモビリティも共生しながら移動できる歩行空間を目指す「歩行空間DX研究会」を2023年に立ち上げた(https://www.walkingspacedx.go.jp/)。また2025年秋に開催予定の国際芸術祭「東京ビエンナーレ2025」(主催:⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ)では、「いっしょに散歩しませんか?」をテーマに、都内を散策しながら楽しむアート体験を提供する。(https://tokyobiennale.jp/)

注5:「動き出す浮世絵展 TOKYO」とのコラボレーション企画で、天王洲運河両岸の建物や寺田倉庫 T-LOTUS Mの帆に、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」シリーズなど世界的に有名な浮世絵や江戸の水辺の風景が描かれた浮世絵をモチーフにしたデジタルアニメーションのプロジェクションマッピング映像を投影。

【名称】 天王洲・キャナルサイド プロジェクションマッピング HOKUSAI IMMERSIVE ART(北斎 イマーシブアート)

【日時】 2025年2月21日(金)〜24日(月・振休) 18:00~21:00

【会場】 天王洲キャナルイースト(東京都品川区東品川2丁目 天王洲アイル第三水辺広場(ボードウォーク))

【主催】 株式会社一旗・一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会(https://www.hitohata.jp/event/uYo9ZeFG )

注6:東京・丸の内エリアのイルミネーションをウィルで楽しむ機会を創出したり(https://whill.inc/jp/news/151097

)、日本有数の城下町で知られる島根県・津和野町において歩きやすい(ウォーカブル)なまちのあり方を考える「津和野会議 2024」に参画したり(https://whill.inc/jp/news/151288)と、積極的な活動実績がある。

注7:11名のウィル体験者に協力いただいたWHILL社の事後アンケートを実施。「段差を越えられる、傾斜ではブレーキがかかる」「乗っていて、周りに溶け込んでいる印象だった」との理由が挙がった。

注8:「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」の略。社会における人々の多様性(ダイバーシティ)、公平性(エクイティ)、包摂性(インクルージョン)に関する課題と、それを高める対策のことを指す。

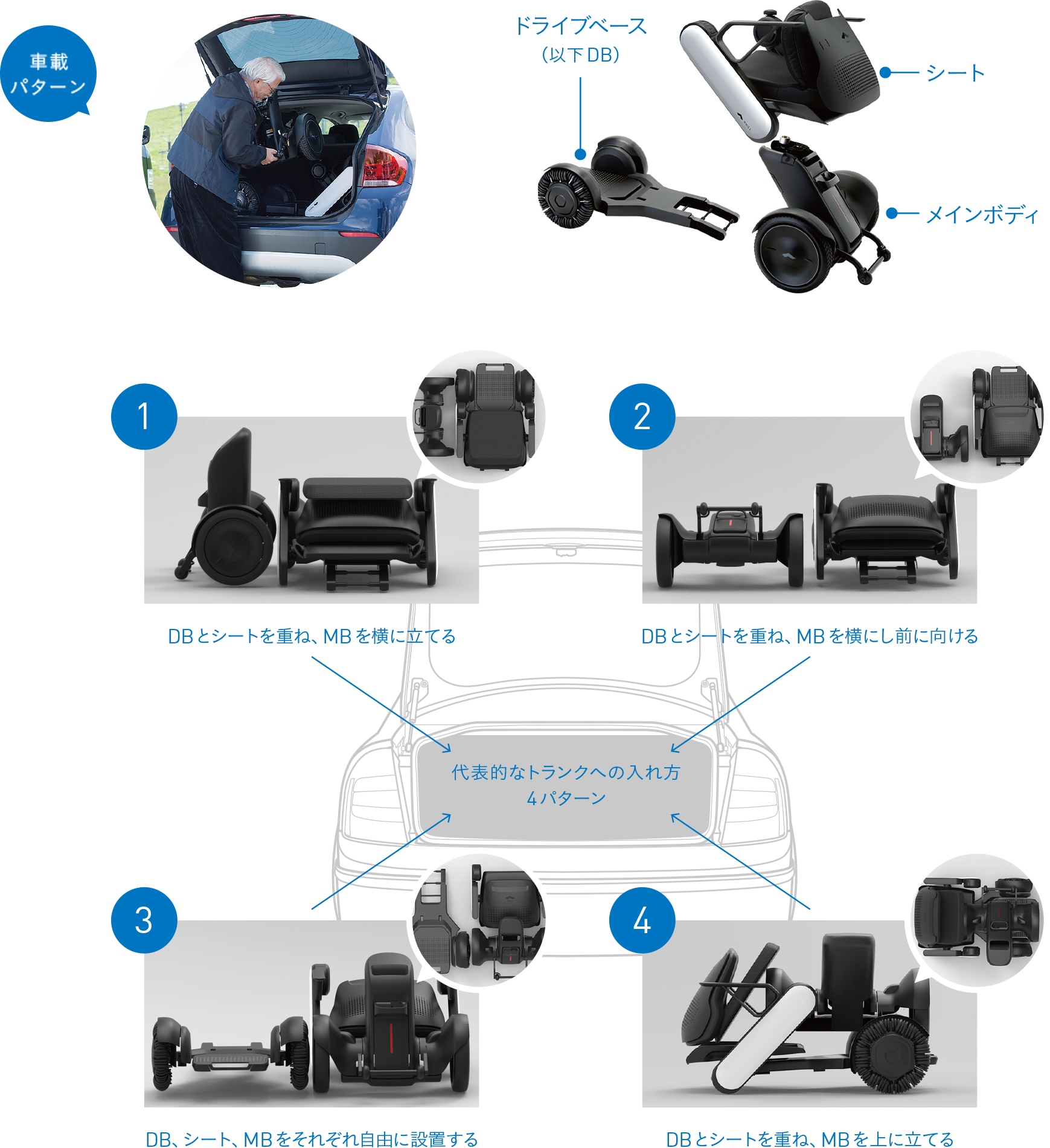

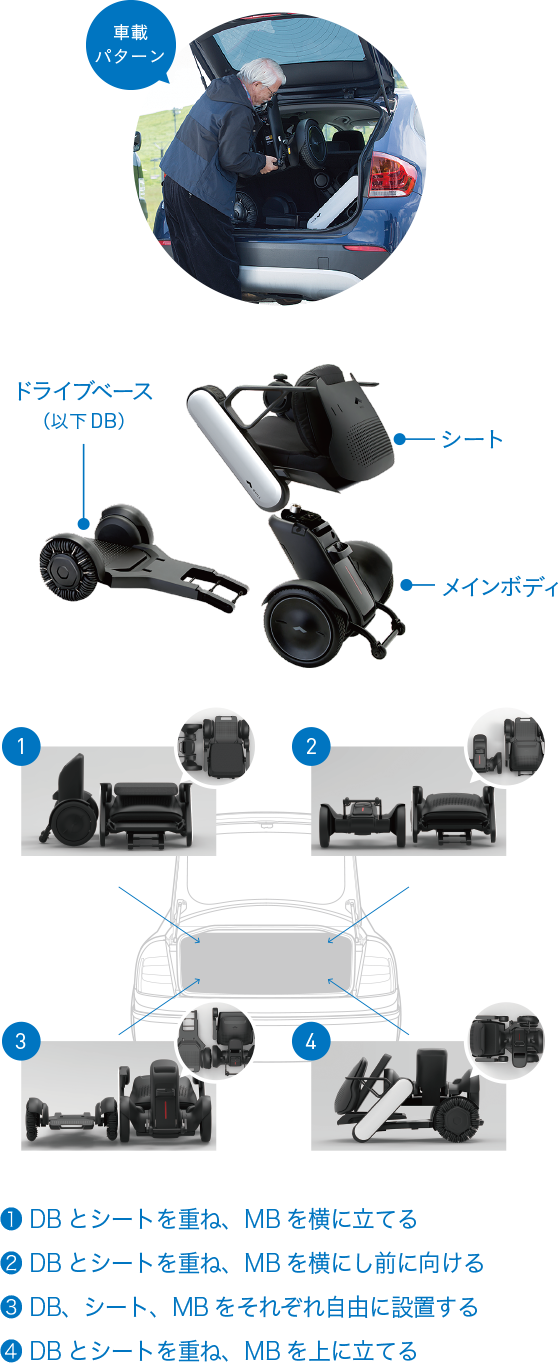

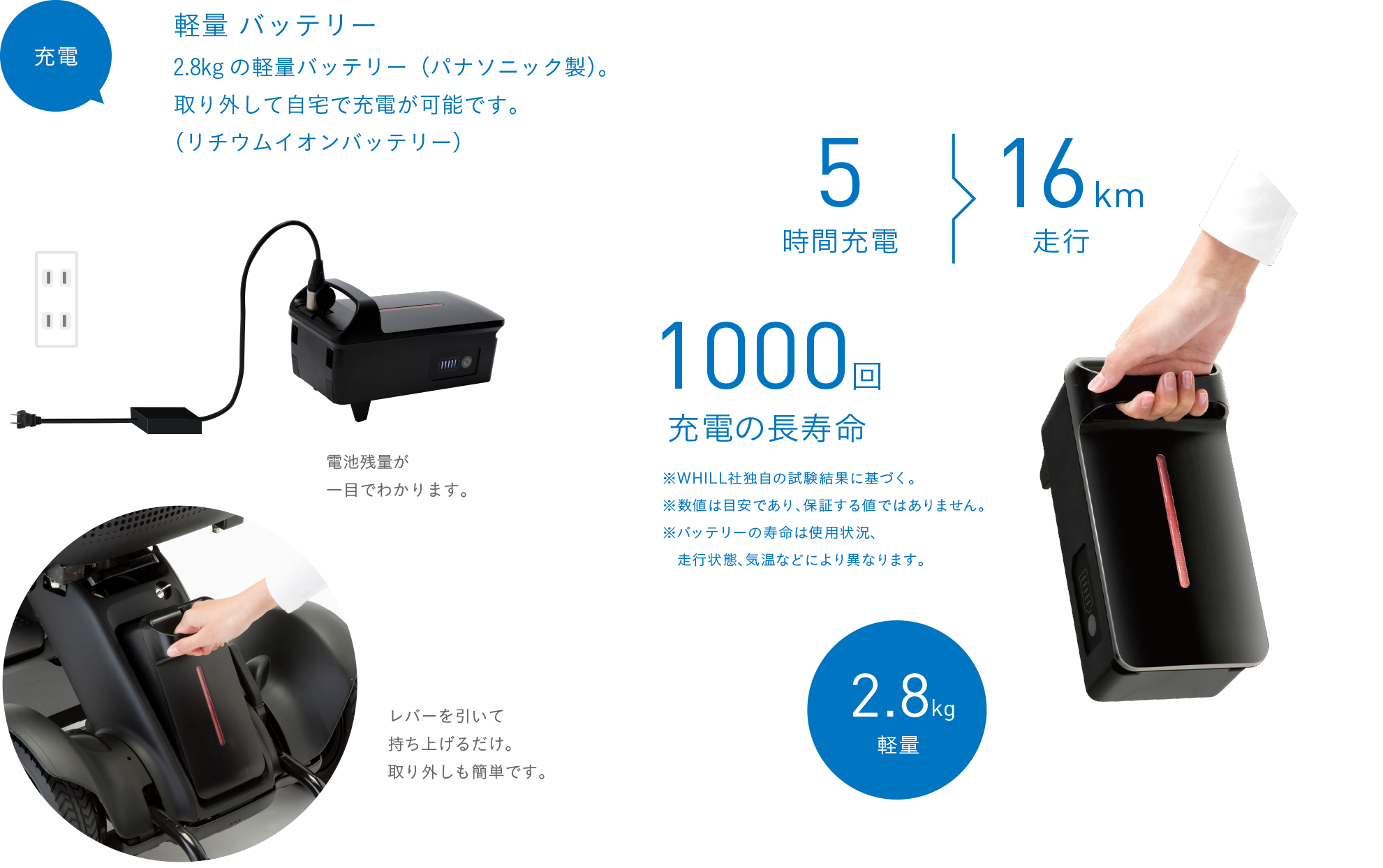

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などを特長としており、2024年9月に発表したModel Rはスクーター型のハイパフォーマンスモデル。その場旋回やバッテリー着脱などが可能となったことで住環境を選ばず生活に一層取り入れやすいことが特徴です。

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などを特長としており、2024年9月に発表したModel Rはスクーター型のハイパフォーマンスモデル。その場旋回やバッテリー着脱などが可能となったことで住環境を選ばず生活に一層取り入れやすいことが特徴です。