人が何歳まで生きられるかを統計から予測した「平均寿命」がよく話題になりますが、最近では「健康寿命」の重要性も高まっているようです。今回は、この「健康寿命」について詳しく解説し、さらに平均寿命との違いや、健康寿命を延ばすための方法についてお伝えします。

目次

健康寿命とは?

健康寿命 どうやって計算しているか?

日本の健康寿命は何年? 2019年は?

世界と比較 日本の特徴は?

健康寿命を伸ばすために 健康寿命の延伸と課題

一人一人でできることから始めよう

健康寿命とは?

健康寿命とは、比較的最近使われるようになった言葉です。

なるべく長く、健康で自立した生活を送りたい。そのように願うとき、この「健康寿命」はとても大切なキーワードになってきます。

健康寿命の定義

「健康寿命」は国連世界保健機関(WHO)が提唱した新しい寿命の指標で、平均寿命から健康に問題のある期間を差し引いた期間のことです。“健康に問題のある期間”とは、日常生活が制限されてしまうような「寝たきり」「認知症」といった介護が必要になる期間のことです。

つまり、「平均寿命」から「寝たきり・認知症などの要介護期間」除いた期間、これが健康寿命ということになります。

健康寿命 どうやって計算しているか?

平均寿命と健康寿命は、算出方法も異なります。

「平均寿命」は、0歳の時点で何歳まで生きられるか統計から予測した平均余命のことです。

「平均寿命」は、1歳まで生き残る人、2歳まで生き残る人、3歳まで生き残る人・・・と、全ての人の「生存数」を用いて計算されます。

一方で、「健康寿命」は5歳単位の年齢階級で「健康な人の数」を用いて計算されます。「健康な人」といっても幅広い定義になりますが、健康寿命の算出で使われる「健康な人」とは、厚生労働省国民生活基盤調査による、国民を対象にした無作為抽出調査結果が用いられています。

「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という質問に対して、「ない」と回答した人を“健康”とみなして計算されています。

参照:J・STAGE 「HEART’s Selection1 生活習慣から循環器疾患を予防し健康寿命を延伸する 『健康寿命の算定方法と日本の健康寿命の現状』 浜松医科大学 健康社会医学講座 尾島俊之」

日本の健康寿命は何年? 2019年は?

それでは日本の健康寿命は、何年ぐらいなのでしょうか。健康寿命は、2001年より3年ごとに厚生労働省が公表しています。現時点では2016年のデータが最新で、2019年は推測値になります。

健康寿命の最新情報はいつ出る? 2016年からの推移

2016年の健康寿命は、男性が72.14年、女性が74.79年(※1)でした。

現在公表されている健康寿命はこの2016年までですが、2010年より、平均寿命と健康寿命の差は縮小傾向にあります。2019年の健康寿命は男性が72.68年、女性が75.38年になるという試算(※2)もあります。健康寿命はこの3年間で、男性が0.54年、女性が0.59年延びたことになります。

参照:※1内閣府「平成30年版高齢社会白書」

※2 ニッセイ基礎研究所 レポート「2019年健康寿命はさらに延伸~制限がある期間はやや短縮するも、加齢や健康上の問題があっても、制限なく日常生活を送ることができる社会を構築することが重要」

都道府県別健康寿命

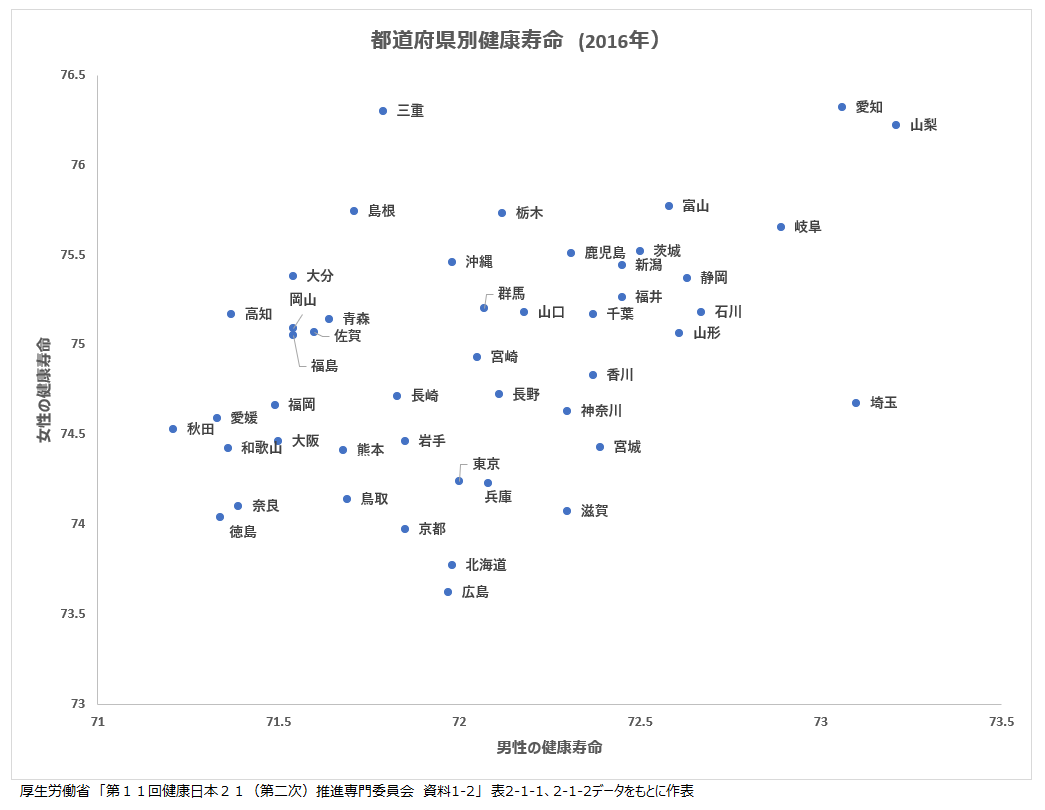

お住いの地域によって、健康寿命に違いはあるものでしょうか?都道府県別の男女別における健康寿命の長さを見てみましょう。

2016年、健康寿命が長かった都道府県は、山梨県と愛知県。一方で健康寿命が短い都道府県は、徳島県、京都府、奈良県など。

健康寿命の長さの違いは、食事内容を中心に、気候や、車での移動が多いなど、さまざまな要因が影響していると考えられます。

大都市別 健康寿命ランキング トップ10

次に、大都市別に健康寿命のトップ10ランキングを見てみます。

2016年のトップ10は次の通り。

| 1位 |

浜松市 |

73.19年 |

浜松市 |

76.19年 |

| 2位 |

神戸市 |

72.54年 |

名古屋市 |

75.86年 |

| 3位 |

静岡市 |

72.53年 |

相模原市 |

75.35年 |

| 4位 |

名古屋市 |

72.47年 |

福岡市 |

75.22年 |

| 5位 |

相模原市 |

72.35年 |

新潟市 |

75.20年 |

| 6位 |

仙台市 |

72.26年 |

千葉市 |

74.92年 |

| 7位 |

広島市 |

72.25年 |

横浜市 |

74.83年 |

| 8位 |

千葉市 |

72.18年 |

仙台市 |

74.59年 |

| 9位 |

さいたま市 |

72.13年 |

岡山市 |

74.42年 |

| 10位 |

新潟市 |

72.02年 |

さいたま市 |

74.28年 |

男女ともに1位に輝いたのは、浜松市でした。浜松市は、2010年、2013年の調査結果でも男女ともに1位となっています。この結果に対して浜松市は、「市民の就労率が高いこと」「地域活動が活発であること」「医療体制が充実していること」が要因であるとの見解を公表しています。

世界と比較 日本の特徴は?

長寿のイメージのある日本ですが、世界と比べて健康寿命の点ではどうでしょうか?

2016年にWHOが発表した調査結果によると、健康寿命トップ5次の国でした。

参照:WHO Life expectancy and Healthy life expectancy Data by country

参照:WHO Life expectancy and Healthy life expectancy Data by country

世界の国の健康寿命と平均寿命の差の平均は8.56年で、シンガポールを除く上位4か国はいずれも9年を超えています。この差の年数は寝たきりや、認知症などになってからも長く生きられることを表しますが、一方で差が少ないほど、一生をより健康で過ごせているとも言えるかもしれません。

参照:総務省統計局 「統計トピックスNo.113 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-5.国際比較でみる高齢者」

また内閣府の平成30年版高齢社会白書によれば、2015年段階で日本は、総人口に占める65歳以上の者の割合(高齢化率)で世界一となっています。

これからの日本では、少子高齢化社会が加速していく中で健康寿命を延ばし、高齢者がより健康で自活した生活を長く送れる社会が求められています。

健康寿命を伸ばすために 健康寿命の延伸と課題

健康寿命を延ばすためにどのようなことが行われているのでしょうか?またその課題には何があるでしょうか?

厚生労働省の掲げる「健康寿命の延伸」

厚生労働省は2000年、「健康日本21」で健康寿命の延伸を目標に掲げ、その後2019年には、2040年までに男女とも健康寿命を3年以上延伸し、75歳以上となる目標を定めました。

さらに、健康寿命延伸のための施策として、2025年までの具体的な工程表を発表。

具体的には、

・次世代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形成

・疾病予防、重症化予防

・介護予防、フレイル対策、認知症予防

の三分野を中心に取り組みを進めていきます。

健康寿命延伸プランとは

厚生労働省によって、健康寿命延伸に関する2025年までの課題をまとめたものが「健康寿命延伸プラン」になります。「健康寿命延伸プラン」の主要事項3つの具体的な内容について、ご紹介します。

- 次世代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形成

これは、子育て世代や女性の健康づくりなど、高齢者のみならず次世代の人も対象にしたプランです。食環境づくりや、子育て世代包括支援センター設置促進などが盛り込まれています。

- 疾病予防、重症化予防

健診・検診受診勧奨、生活保護受給者への健康管理支援事業、歯周病対策の強化など、健康面や病気の予防に着目した計画になっています。

- 介護予防、フレイル対策、認知症予防

高齢者を対象に、「通いの場」の更なる拡充や、保険事業と介護予防の一体的な実施などをしていく計画です。厚生労働省が特に重要視しているのが、この「通いの場」の拡充のようです。高齢者が気軽に運動や社会参加できるような場の充実化を目標としています。

ところで、3で掲げられた「フレイル」という用語をご存知でしょうか。「フレイル」は健康寿命と深い関わりがあります。

健康寿命とフレイルの関係は?

「フレイル」とは、「健康」と「要介護」の中間地点にある状態のことです。具体的には身体的・精神心理的に弱っている、社会との関わりが少ないといった問題を抱えている状態ですが、病気になったりけがをしたりしているわけではないため、本人や家族でも気がつきにくいのが特徴です。

フレイル状態にいる場合は、自分や家族が気をつけて生活を改善すれば「要介護」には進まず、「健康」の状態に戻ることが可能です。

しかし、フレイルの状態が進み、「要介護」になってしまうとその時点で、健康であるとは言えないため健康寿命は終わってしまいます。つまり健康寿命を延ばすには、フレイル予防が鍵となるのは言うまでもありません。

フレイルについては、こちらの記事も参照ください。【チェックリスト付き】フレイルとは?定義、予防や対策ポイントをわかりやすく解説

一人一人でできることから始めよう

健康寿命を延ばすのにキーワードとなる「フレイル」。ここでは、フレイルを予防するのに効果的な4つのポイントをお伝えします。自分がフレイルではないかと思う人は、一度生活習慣を見直し、フレイル予防をしてはいかがでしょうか。

1.運動習慣をつけておく

フレイル予防に効果的なのは、無理のない範囲で運動の習慣を身につけ、筋力の低下を防ぐことです。ウォーキングや水泳などの有酸素運動と、スクワットなどの筋力トレーニングを取り入れましょう。一人でやると続かない場合は、ジムに通ったり、友人や家族と一緒に行えば、楽しく継続することができます。

しかし無理は禁物です。介護が必要になる主な原因としてもこの骨折・転倒は多くあげられます。

運動を頑張りすぎてしまい、転倒から骨折、そのまま寝たきりとなってしまうケースもあります。

健康寿命の日常生活が制限されてしまうような「寝たきり」といった介護が必要になることを避けるためにも、無理をしない、事故を防ぐことも大切です。

2.食生活で気を付けたいこと

食事は主食、主菜、副菜、汁物をバランスよく摂りましょう。筋力の低下が気になる人は、肉・魚・卵・大豆などのタンパク質を意識してメニューの中に入れてみてください。また一人で食べることが多いと、どうしても簡単なもので済ませてしまい、栄養が偏りがちになってしまうので、なるべく家族や友人と食事をすることも大切です。

3.歯の健康年齢にも気を付けたい

厚生労働省と日本歯科医師会が推進している「8020(ハチマルニイマル)運動(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう)」があります。これは、20本以上自分の歯があれば、食生活に不自由しないと言われているためです。高齢になってもなるべく自分の歯を残せるように、普段から定期的に歯医者に通って、歯の状態を確認してもらいましょう。

4.社会的活動に積極的な参加を

フレイル予防には社会参加がもっとも効果的であるという意見もあるほど、社会参加をして積極的に外出することは大切になります。特に高齢になると、外出するきっかけが少なくなっていきますので、ボランティアや新しい習い事などを見つけて、社会とつながりを持ちましょう。

昨今の新型コロナ感染の影響で、外出の機会が減り、人と話をする機会が減っています。特に歩きづらさを感じているシニア層の場合、約7割の高齢者で社会参加機会や外出頻度が減少したというアンケート結果も出ています。

外出し、誰かとコミュニケーションをはかることは、認知症予防、フレイル予防にもなります。

なかなか人と集まれない状況でも、例えば近くの公園まで散歩にでて、通りすがりの人やご近所の方と挨拶を交わす、買い物に出かけて、店員さんと会話するだけでも違います。積極的に人と話をする時間を作りましょう。

健康寿命に似た考え方で、「ソーシャルエイジ」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

ソーシャルエイジは、直訳すると「社会的年齢」です。さまざまなことに対して興味・関心・好奇心を持ち、チャレンジ精神を失わないことを言います。

ソーシャルエイジが若い人は、何歳になっても旅行に行ったり、新しい語学や楽器に挑戦したり、友人と外食を楽しんだりすることができます。流行している映画などを把握したり、パソコンや携帯などを使いこなしたりして、社会の情報にも敏感です。

ソーシャルエイジを若く保つには、このように社会とつながりを持ち、積極的に外出し、楽しく健康に過ごすことが大切になります。

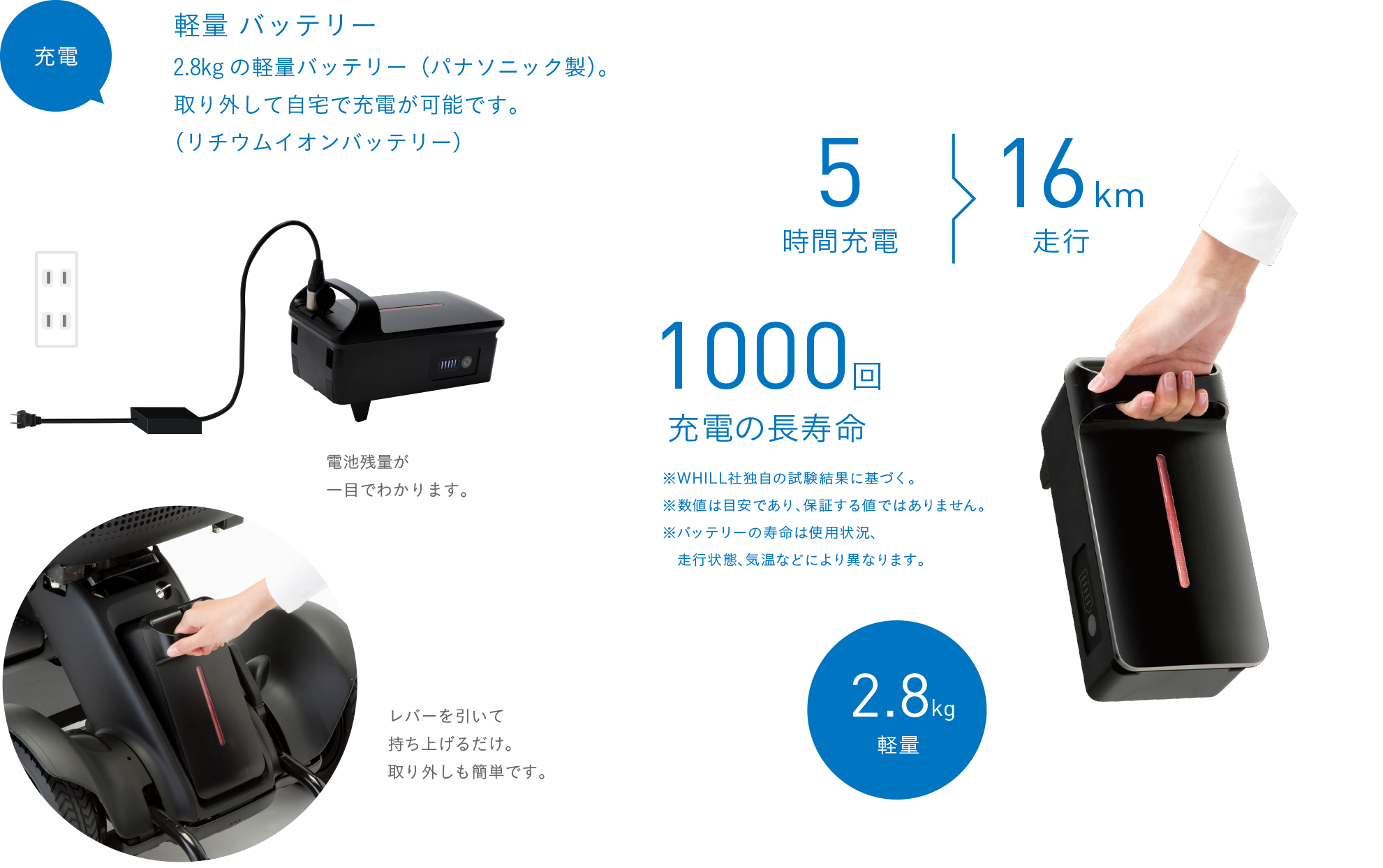

歩行に自信のない方も、積極的に外部とのつながりをもつことが大切です。ウィルのような乗り物を上手に活用することよって、ソーシャルエイジを高める事も大切です。

また、ウィルのような移動手段を使うことが、歩行による事故を未然に防ぐことにもつながります。